Der Knochenleim

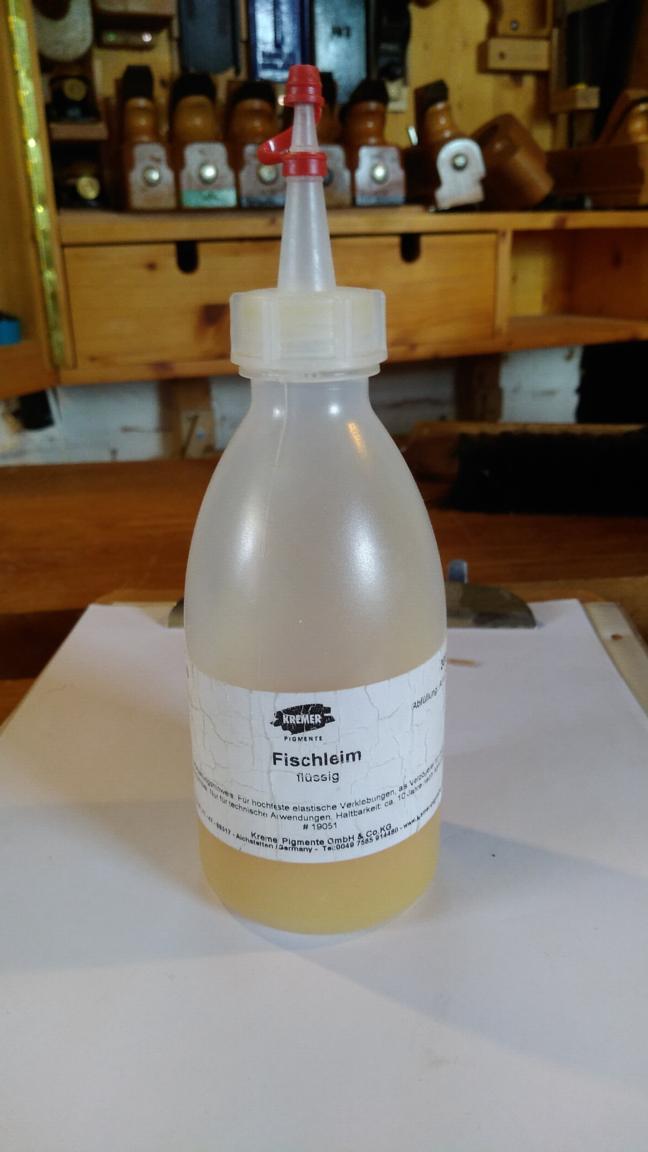

Bevor es den Weißleim gab, wurden mit Knochenleim alle Leimarbeiten in den Tischlereien gemacht.Knochenleim gehört zu den Glutinleimen. Damit werden natürliche Klebstoffe aus tierischen Abfällen bezeichnet. Dazu gehören auch Hasenleim, Hautleim, Hausenblasenleim und Fischleim. Man könnte auch Gelantine, die in jeder Küche zu finden ist, dazu zählen. Es ist nichts anderes als auf Lebensmittelniveau gereinigter Glutinleim. Knochenleim hat eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber dem üblich Weißleim. Die drei wichtigsten liste ich mal auf:

-

Knochenleim ist reversibel.

Man kann ihn durch bewässern und mit Wärme wieder erweichen und die Verbindung lösen. Dadurch wird der Knochenleim nicht beschädigt. Man kann die Verbindung einfach wieder zusammenfügen, also den alten Knochenleim verwenden. -

Knochenleim ist raumfüllend verwendbar.

Ein unglaublicher Vorteil gegenüber Weißleim, bei dem die Leimflächen immer druckvoll aufeinander gepresst werden müssen. Wenn z.B. ein Loch-Zapfen-Verbindung sich gelöst hat und man den vorhanden Weißleim entfernt hat (dies ist zwingend erforderlich), dann geht auch immer etwas Holz verloren. I.d.R. ist der Zapfen dann nicht mehr eng im Zapfenloch sondern wackelt darin rum. Mit Weißleim kommt man dann nicht weiter, die Verbindung würde damit nicht halten. Mit Knochenleim ist das alles kein Problem. Satt Knochenleim in das Loch geben, Zapfen in das Loch stecken, in Position zwingen und warten. Nach 24 h löse ich die Zwingen und nach 3 Tagen belaste ich die Verbindung. -

Knochenleim ist biologisch abbaubar.

Im Knochenleim ist weder Mikroplastik noch sonst irgendwelche chemisch fragwürdige Substanzen. Ich habe gehört, dass es früher Tischler gegeben haben soll, die vor der Arbeit ein Pinnchen Knochenleim geschlürft haben. Ob das wahr ist, weiß ich nicht, gesundheitlich ist es aber unproblematisch.

Natürlich hat Knochenleim auch seine Nachteile. Der gravierendste ist, dass man ihn erwärmen muss und dass auch das Werkstück wenigstens 15° haben sollte. In einer unbeheizten Werkstatt wie meiner kann ich also im Winter Knochenleim nicht verwenden.

Ein weiterer Nachteil ist, dass er anfangen kann zu schimmeln. Er ist halt ein tierische Produkt und kann somit, wie ein Lebensmittel auch, schimmeln. Man kann den Schimmelprozess aber deutlich verzögern, indem man den Knochenleimtopf nach dem Leimen mit einem Deckel (beim mir ein aufliegender Teller) verschließt und in den Kühlschrank stellt.

Den Deckel lasse ich beim Erwärmen auch auf den Topf, so bildet sich keine lästige Haut auf der Oberfläche, die man vor dem Leimen erst noch unterrühren muss. Ich habe übrigens auch mit einem Fläschchenwarmhaltegerät angefangen, fand es aber nicht so toll, da die Menge und auch der Behälter mir zu klein waren. Aktuell verwende ich einen Simmertopf. Der ist doppelwandig, so dass mein Knochenleim nicht zu heiß werden kann. Mein Knochenleim bleibt durch den Simmertopf auch länger warm, wenn der Topf von der Wärmequelle (kleine Herdplatte) genommen wird, da das Wasser, das in der Wand des Simmertopfs ist, wie ein Wärmeakku wirkt.

Wer vertiefende Informationen zum Thema Knochenleim haben möchte, dem empfehle ich die Videos von Tischlermeister und Restaurator im Handwerk Lothar Jansen-Greef. Hier ein Link zu seiner Youtubeplaylist: Playlist Natürliche Leime von Lothar Jansen-Greef